ここから本文です。

関西テック・クリエイター・

チャレンジ

AI・IoTコース

経済産業省 令和5年度 未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業補助金

「AKATSUKIプロジェクト」 採択事業

プログラムの特徴

活動資金55万円提供

学業や研究とともに、開発にもしっかり取り組んでいただきたい。そんな想いから、関西テック・クリエイター・チャレンジでは、採択者に対して活動費の提供を行います。55万円(税込)を上限に、活動時間に応じて資金を提供します。

担当PMがマン・ツー・マンでハンズオン支援

優れた技術と実績をもつPMがメンターとなって、ハンズオン・サポートを行います。1人1人に担当PMがつくので、進捗やスキルに合わせたきめ細かなメンタリングが可能に。参加者の目標を力強く後押しします。

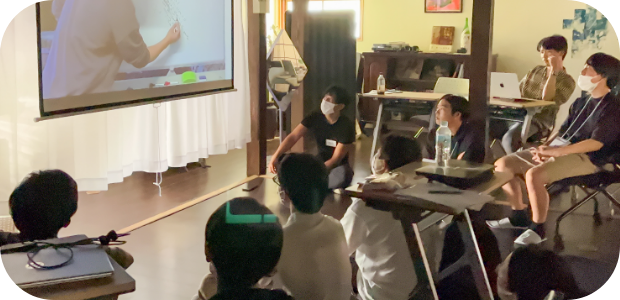

切磋琢磨する合宿

アイデアの具現化に向けて、本プログラムに採択された仲間と切磋琢磨する合宿を実施。自らのアイデアに没頭したり、他チームと意見交換をしたり、気づきと発見を得るきっかけとなります。

大阪産業局のビジネスネットワーク

アイデアを事業化するにあたっては、中小・スタートアップ支援を専門とする大阪産業局が全面サポート。大阪産業局の支援メニューやネットワークを活用して事業化から事業成長までワンストップで対応します。

プログラムの流れ

募集開始からのプログラムの流れは以下になります。プログラム開始後は、PMによるハンズオン支援を中心に、座学や全体メンタリングなど、採択者同士が交流する場もあります。自らのアイデアと技術にとことん向き合う5ヶ月間です。

ブラッシュアップ・アイデアソンについて

テック・クリエイター・チャレンジ「AI・IoTコース」への参加をめざす方のアイデアをブラッシュアップすることを目的に開催。ご自身のアイデアをテーマに、参加するPM、アドバイザーの助言を受けてハッカソン中にブラシュアップを行いながら、最後にアイデア発表します。多くのPMも参加されますので、自身のアイデアをアピールし、なおかつ磨きをかける絶好の機会です。プログラムへの参加をめざされる方は、ぜひ、ご参加ください。

テーマについて

本プログラムでは、2つのテーマから技術・アイデアを募集します。いずれも分野を問いませんので、ご自由にご提案ください。

ご自身のテーマ

社会課題に対するアイデアやソリューション。身近なものからグローバルなものまで、自分が考える解決策をご提案ください。

ご自身の技術を活用

巨大ロボットを作りたい、新しいブロックチェーンのプロトコルを作りたいなど、ご自身の技術を使って実現したいアイデアをご提案ください。

重点テーマ※下記テーマ以外も採択されます

採択者

先端テクノロジー分野で、様々なチャレンジを経験したメンター(PM)陣です。テクノロジーに関するアドバイスだけでなく、課題との向き合い方など、多面的に支援し、目標達成を支援します。

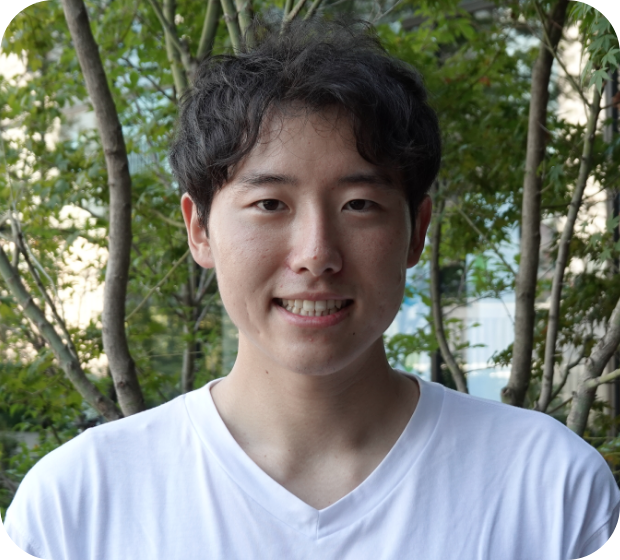

田上 満喜 氏

大阪公立大学 工学部 航空宇宙工学科3年

プロジェクト名:AI による分類を活用したコミュニティ型質問解決フォーラム

公共団体の情報システムに関心を持ち、航空宇宙に欠かせないフェールセーフを業務システムへ活かしたいと思っています。プログラムを通じて、多様なバックグラウンドと技術力を持つ仲間たちと交流し、刺激し合いながら、より優れたプロダクトを創っていきます!

チームメンバー:大井 智弘

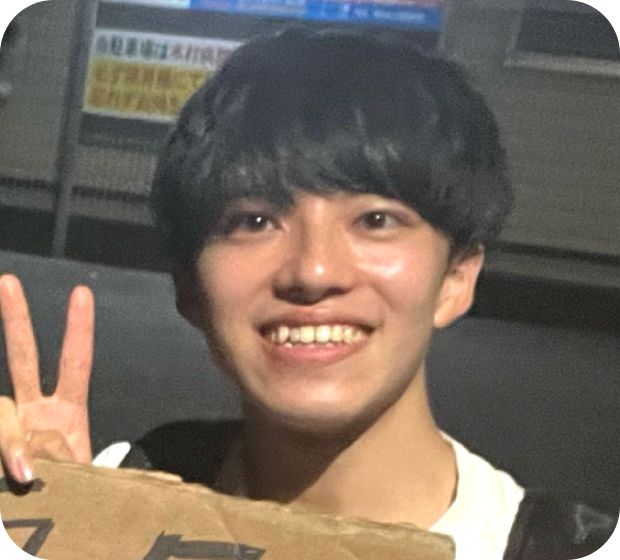

尾崎 大晟 氏

大阪公立大学 工学研究科 機械力学研究グループ 博士前期課程2年

プロジェクト名:LLMと3Dモデリングを用いた中高生向けのマンツーマンスポーツトレーナーの開発

今まで非情報系ながらAI関連のインプットを行ってきました。今回のプロジェクトは貴重なアウトプットの機会と捉えています。ぜひ地域貢献に繋がる良い研究開発を自分の力を発揮して達成したいと思います。

チームメンバー:石川 璃雄

三浦 康平 氏

大阪大学大学院 基礎工学研究科 博士前期課程2年

プロジェクト名:I2VR:物語の中に入り込んで物語を創作するアプリ

普段はコンピュータビジョンの研究に従事しています。最新の技術で人間の創作力をどのように拡張できるか試行錯誤してみたく、本プログラムに応募しました。精一杯頑張ります!

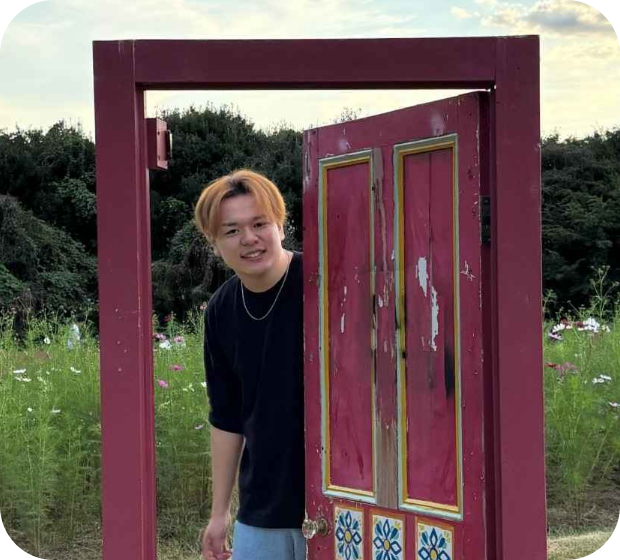

北野 賢一郎 氏

大阪国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 ロボット開発コース 4年

プロジェクト名:AIエージェントによる外出をサポートするスマート管理システム

フィリピン生まれ日本育ちのハーフ、北野賢一郎です。ハーフのケンと覚えてください!好きな食べ物はつぶ貝。

AIと人が共存できる社会をつくり、日本をさらに良い国にしたい。この強い思いを胸に、このチャレンジに応募しました。将来は独立し、より多くの人々に役立つ技術を提供したいと考えています。

チームメンバー:吉村 友希、森田 修斗、小出来 秀憲

各務 元紀 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士前期課程1年

プロジェクト名:Chatty Planter 〜人との対話が可能な植物プランターの開発〜

奈良先端科学技術大学院大学のCARE Labに所属している各務元紀と申します。私は、関西テックを通じて、人との対話が可能な植物プランターというアイデアを、同じ志を持つ仲間たちとともにブラッシュアップし、さらにはメンターとも共創しながら、最高の形に仕上げていきたいと考えています。

森 和真 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士前期課程2年

プロジェクト名:コンテンツツーリズムのための情報集積システムの開発

大学院で拡張現実の研究を行っています。趣味は旅行や聖地巡礼、サイクリングです。旅行中の情報収集に不便を感じており、それを解決するためのシステムを開発したいと思い、このプログラムに応募しました。IoT技術を活用し、持続可能なコンテンツツーリズムの促進に取り組みたいと考えています。

喜田 健月 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 先端科学技術専攻

プロジェクト名:AI人材育成を革新する新しいプログラミング教材

私たちは奈良先端大の「Geiot」プログラムで結成した8人のグループです!このチャレンジで得た知識と交流を活かし、プログラミング教育に変革をもたらす教材を開発し、関西の技術産業の発展に貢献したいと考えています。思わず「面白い!」と言われるようなものを作ることを目指しています。よろしくお願いします!

チームメンバー:宇佐美 翔太、掛江 翔太、佐藤 敬介、角南 楓也、宮野 雄貴、三好 湧晴、森本 奏多

藤澤 舜也 氏

立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 4年

プロジェクト名:個人開発プロダクト取引プラットフォーム(仮)

大阪出身で普段はモバイルアプリの開発を行っております。昨年は学生IT団体の運営をしており、運営時から個人開発プロダクトに対して様々な課題を抱えておりました。

そこで本プログラムを拝見し、優秀なPMから個別にフィードバックをいただきながらこれらの課題を解決を目指せることに魅力を感じ応募いたしました。

中村 海翔 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術専攻 先端科学技術研究科 博士前期課程2年

プロジェクト名:ペンギンロボット

本物のペットは餌を食べて、エネルギーを獲得するのに対して、ペットロボットは餌を食べないのに活動し続ける点に生命感の欠如を感じた。本プログラムを通して、人からの餌やりによって代謝を行うロボットを開発する。その上で、ユーザと本ロボットのふれあいを実験的に調査することで新たな知見を獲得する。

チームメンバー:秋吉 拓斗

プロジェクトマネージャー

先端テクノロジー分野で、様々なチャレンジを経験したメンター(PM)陣です。テクノロジーに関するアドバイスだけでなく、課題との向き合い方など、多面的に支援し、目標達成を支援します。

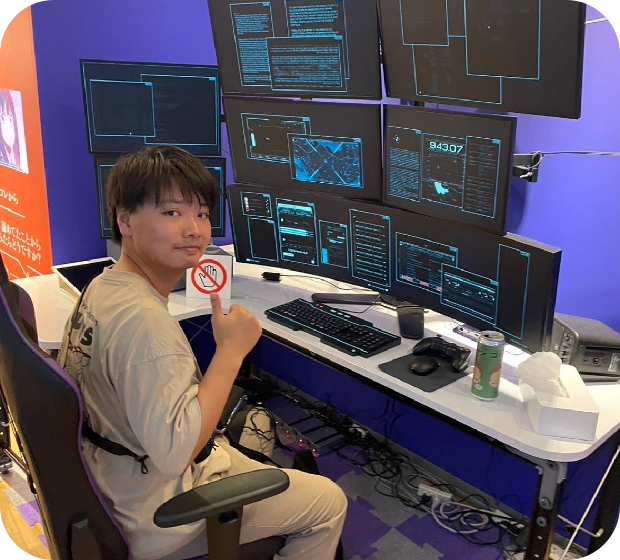

横山 輝明 氏

神戸情報大学院大学 特任准教授/国立研究開発法人情報通信研究機構 ナショナルサイバートレーニングセンター

2007年3月、奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了博士(工学)。2004年 IPA未踏ユースプログラムに参加。

専門はインターネット技術で、基盤技術から応用までを取り扱い、学生たちとの実践、実証実験や産学連携などを実施している。

オンライン大学のサイバー大学に開学より参加し、オンライン教育の立ち上げや講義提供に関わる。

その後、神戸情報大学院大学にて、アフガニスタン、アフリカ地域などの途上国からの留学生に対して、途上国へのICT社会実装のための教育を提供している。

近年では、技術の社会実装に関心を持ち、情報通信研究機構での若手サイバーセキュリティ人材育成プログラムSecHack365や量子ICT人材育成プログラムNQCを担当して、技術を社会に届けられる人材の育成に取り組む。

WIDEプロジェクト、サイバー関西プロジェクトに所属。

石丸 翔也 氏

大阪公立大学 特任教授

大阪府立大学大学院にて修士(工学)を取得し、渡欧。カイザースラウテルン工科大学にて最優秀博士(工学)を取得。

その後、同大学Junior Professor(PI)、ドイツ人工知能研究センター(DFKI)Senior Researcher、Alphaben Co-Founder CROなどを務め、2023年より大阪公立大学大学院情報学研究科特任教授。AI技術によって人の知性を拡張する研究に取り組んでいる。

「心温計:心の状態を可視化するシステム」の開発でIPA未踏スーパークリエータに認定されたほか、未踏ジュニアのメンター(PM)として独創的アイデアと卓越した技術を持つ小中高生の活動を支援している。

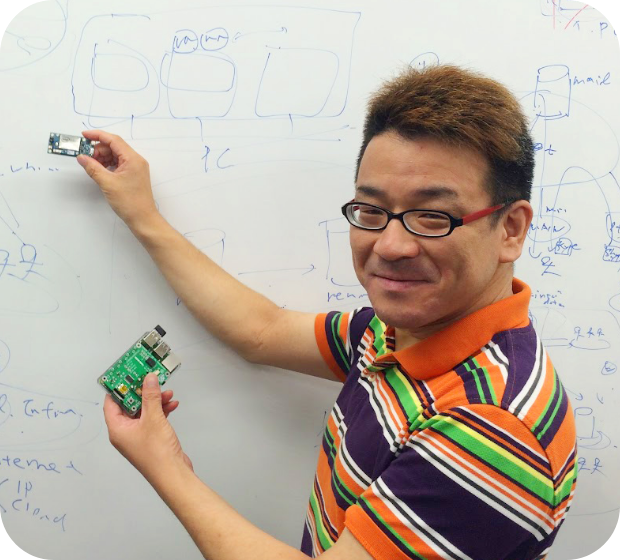

新井 イスマイル 氏

奈良先端科学技術大学院大学 准教授

公共交通ビッグデータ、屋内ナビゲーションといったユビキタスコンピューティング分野の研究に従事する傍ら、デジタル庁オープンデータ伝道師・デジタル推進委員、総務省地域情報化アドバイザー、Code for Naraメンバーとして、地域のオープンデータ公開・利活用や地域・IoT促進等の社会活動に取り組む。

専門分野は、オープンデータ AI活用 計画策定支援(地域情報化計画・官民データ計画・自治体DX推進計画等) 人材(DX推進のための機運の醸成) 人材(DXに関する知識習得・研修・育成) 人材(外部人材活用) 行政手続オンライン化 自治体セキュリティ 自治体システム調達/地域情報プラットフォーム ネットワークインフラ構築等。

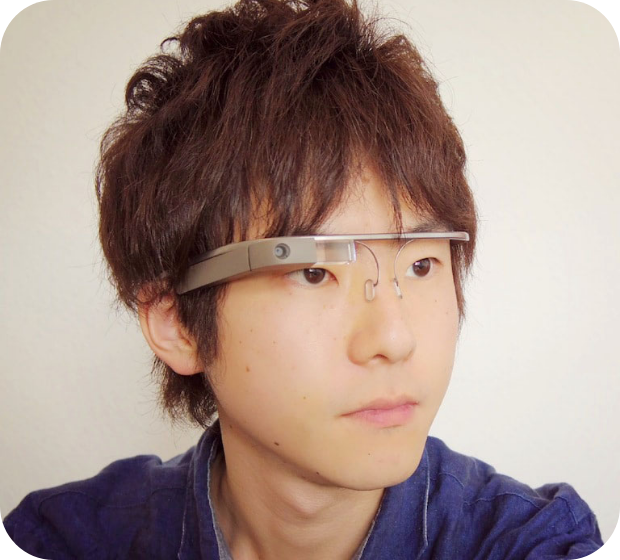

内山 英昭 氏

奈良先端科学技術大学院大学 准教授

コンピュータビジョンやセンサーフュージョン等のセンシング技術に従事。

International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) やIEEE Virtual Reality等の国際会議の論文選定委員を歴任。

2015年のISMARでトラッキングコンペティションを運営。

2017年、2019年のIPINのトラッキングコンペティションで1位を獲得(2017年Track2、2019年Track5)。コンピュータビジョンやInertial Navigationに関する招待講演を多数実施。

研究分野は、情報通信/知覚情報処理で、研究キーワードは、コンピュータビジョン、Inertial Navigation、機械学習、AR/VR。

小西 康晴 氏

株式会社ロボリューション 代表取締役

慶応義塾大学大学院 理工学研究課 空間環境デザイン専修を修了後、2002年4月 株式会社村田製作所に入社。

生産技術開発、及びサービスロボット開発に携わる。

2006年6月、株式会社ロボリューションを設立。代表取締役に就任。大手企業のサービスロボット開発・導入プロデュースをメイン事業とし、大和ハウス工業の住宅床下点検ロボット「moogle」、村田製作所の電子部品PR用ロボット「ムラタセイサク君/ムラタセイコちゃん」などサービス分野でのロボット実用化の実績多数。

2019年からモビリティ開発にも従事。生産現場に加え、サービス分野でも自動搬送モビリティの導入実績多数。機能価値と感性価値を両立させた自走モビリティの社会実装に取組んでいる。

平井 武史 氏

ネイロ株式会社 Founder/exCEO

クリエイティブプロデューサー/投資家

ゲーム業界30年。エンジニア出身、ディレクター、プロデューサーと10年以上ずつ経験し、エンタメBtoC領域で開発とビジネスの両方が出来るスキルと実績を持つ。世界初オープンワールド「シェンムー」 リードプログラマー。

クラウドファンディング大手KickStarterにてゲーム部門にて最短100万ドル獲得のギネス記録を獲得。

投資実績4社以上。自身はゲーム開発会社「ネイロ株式会社」を12年CEOとして経営し、昨年10月にM&Aにて東証プライム上場企業へEBITDA10倍以上で売却。顧問として現在も経営と開発を支えている。

プログラムの構成

メンタリングからインプットやヒントを得る座学、広く社会に発信するデモデイまで、主に4つのメニューでプログラムを実施します。

※それぞれの内容や進め方はコースごとに異なります。

個別と複数の2つの視点でアドバイスメンタリング

採択者個別に担当PMが配置しマン・ツー・マンでメンタリングを行います。また、複数の角度から助言を得ることを目的として、PM陣による全体メンタリングを実施。

効果的に学びと気づきを得る合宿

集中的にアイデアを前に進める合宿。採択者全員で切磋琢磨しながら取り組みます。

※コースにより内容は異なります。

ビジネスを創る作法を学ぶ座学

先端テクノロジーを活用したビジネスに挑戦する先輩から成功/失敗談を聞いたり、最新テクノロジー情報をインプットをすることで、思考のアップデートにつなげます。

世の中にインパクトを与えるデモデイ

仲間集めや、事業化につなげるための協業先の探索などを目的に、プログラムの最後に取り組みの成果を発表する場を提供します。

募集概要※詳細は公募要領をご参照ください。

- 開催日程

- 2024年9月上旬~2025年1月下旬

- 開催場所

- 大阪市内の施設を予定

- 対象

- ビジネス発展性または高い社会的意義、開発実現性を備えたITなどテクノロジーを活用した革新的なアイデアを有し、ビジネスや社会課題の解決につなげることをめざす人材から、アイデアに基づく製品・サービスの企画を練っている段階、あるいは当該製品・サービスのプロトタイプ開発を継続している段階にあるプロジェクトを募集します。

- 提案者の要件

-

- ・個人または個人からなるチームであること(法人格のある組織としての提案は受付けません。)

- ・関西の大学・大学院・高等専門学校に在籍中であること

- ・2025年1月31日時点で30歳未満であること

- ・プロジェクト推進期間(契約期間)の間、日本に在住していること

- ・提案プロジェクトを活用して、大阪を中心とした関西のテクノロジー関連産業の発展に寄与する意欲があること

- ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。また、暴対法第2条第2号に規定する暴力団から出資等の提供を受けていないこと

- 募集するプロジェクトの要件

- ビジネス発展性または高い社会的意義、開発実現性を備えたテクノロジーを活用した革新的なアイデアに基づいて、製品・サービスの企画・構想を練っている段階、あるいは当該製品・サービスのプロトタイプ開発を継続している段階にあり、ビジネスや社会課題の解決につなげることをめざすプロジェクト。対象とするプロジェクト分野は特に定めません。

- ※注意事項

-

- ・提案内容については、他人の保有する特許等に抵触していないか十分注意してください。

- ・応募は、1提案者について、1プロジェクトのみとします(同じ人が複数の提案に加わることは認められません)

- 採択

- 10者程度

- 参加費

- 無料

- 提供する活動費

- 55万円(税込)

- 申込締切日

-

- ・応募のエントリー(事前申請)締切

2024年8月9日(金)12:00(正午) - ・応募締切

2024年8月9日(金)17:00

- ・応募のエントリー(事前申請)締切

- 応募方法

- 本事業に応募するためには、まず、応募エントリー(事前申請)をする必要があります。応募エントリーの受付が完了すると、応募に必要な情報(公募要領、申請書のダウンロードURL等)を含むメールが、「応募予定者電子メールアドレス」に登録したメールアドレスに届きます。

ダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、期日までにメールにて事務局まで申請してください。

○申請書提出先:関西テック・クリエイター・チャレンジ事務局(ソフト産業プラザTEQS内) - 運営

- 主催:公益財団法人 大阪産業局

関西テック・クリエイター・チャレンジとは

関西における突出した若手テック人材を発掘・育成するプログラムです。プログラム受講後は、大阪産業局のネットワークを活かした事業化支援を活用して、社会実装を目指すことも可能です。また、本プログラムをきっかけに、若手テック人材の育成コミュニティを形成し、他の大学や企業と産学官連携を強化することで、人材育成のエコシステム構築もめざしています。

- ・代表機関:公益財団法人大阪産業局

- ・連携機関:大阪大学、大阪公立大学、奈良先端科学技術大学院大学、一般社団法人デジタル人材共創連盟

- ・連携自治体:大阪府・大阪市

お問い合わせ

ソフト産業プラザTEQS(公益財団法人大阪産業局)

TEL.06-6615-1000

MAIL